労災の12級等級とは?

労働能力喪失率14%の後遺症が残るもの

労働者災害補償保険法施行規則の表に12級に該当する項目が詳しく定められており、いずれかの要件を満たす必要があります。いずれの要件も労働能力喪失率14%の後遺症が残る場合です。

労災保険の障害等級(12級)

横にスクロールできます »»»

| 障害等級12級 | 給付内容 | 身体障害 |

|---|---|---|

| 1 | 同156日分 ※一回のみ | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |

| 3 | 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |

| 4 | 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | |

| 5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |

| 6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |

| 7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |

| 8 | 長管骨に変形を残すもの | |

| 8の2 | 一手の小指を失ったもの | |

| 9 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | |

| 10 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの 又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの | |

| 11 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | |

| 12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | |

| 13 | 削除 | |

| 14 | 外貌に醜状を残すもの |

目の障害に関して

1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(1)調節機能障害

調節機能とは眼の屈折力を変化させる機能、すなわち、ピントを合わせる機能です。

①「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。

②調節力が2分1以下に減じているか否かは、受傷した眼が1眼のみの場合は、受傷していない眼の調節力との比較により判断します。

なお、受傷していない眼の調節力が1.5D以下の場合には、障害補償の対象になりません。

③両眼が受傷した場合及び受傷した眼が1眼のみでも、受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合には、年齢別の調節力を示す下の表の調節力値との比較により判断します。

横にスクロールできます »»»

| 年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

| 調整力 | 9.7 | 9 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |

※55歳以上の場合は、調節力が1.5D以下となることから、障害補償の対象になりません。

(2)運動障害

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。注視野の広さは、個人差がありますが、平均では単眼視では各方面50度、両眼視では各方面45度です。

2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通にまぶたを開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの、または閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものです。

歯の障害に関して

3.七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失(抜歯を含む)または著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補てつ、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補てつしたものをいいます。

耳の障害に関して

4.一耳の耳かくの大部分を欠損したもの

「耳介の大部分の欠損」とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

なお、耳介軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、「外貌の単なる醜状」の程度に該当する場合は、第12級になります。

骨の障害

5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいいます。したがって、その姿形がエックス線写真によって、初めて発見し得る程度のものは、該当しません。

肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱い、肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱います。

骨盤骨には、仙骨が含まれますが、尾骨は除きます。

6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

6と同様、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

8.長管骨に変形を残すもの

「長管骨」とは、上肢の場合は上腕骨・橈骨・尺骨のことで、下肢の場合は大腿骨・脛骨・腓骨を指します。

上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいいます。

- 上腕骨に変形を残すもの

- 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する)

- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの

- 橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

- 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの

- 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの

下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものであって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

- 大腿骨に変形を残すもの

- 脛骨に変形を残すもの、なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する

- 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すものまたは腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

- 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

- 大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

手の障害に関して

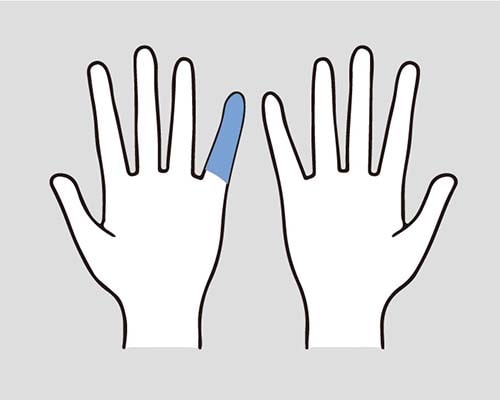

8の2.一手の小指を失ったもの

片方の手の小指の近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。

9. 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

片方の手の人差し指、中指、または薬指の用を廃したものをいいます。

「用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または、中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》に著しい運動障害を残すものです。具体的には、次の場合がこれに該当します。

- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 中手指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

また、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。これは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。

足の障害に関して

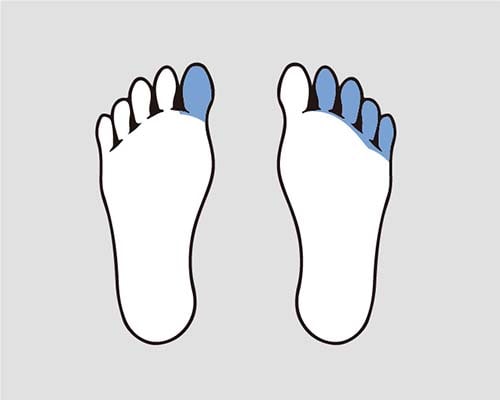

10.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの

片方の足の人差し指を失った場合、または、人差し指ともう1本の指を失った場合、または、中指と薬指と小指の3本を失った場合のことを言います。

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(MTP)から失ったものがこれに該当します。

11.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

片方の足の親指、または、その他の指4本の用を廃したものをいいます。

「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節(DIP)以上を失ったものまたは中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

- 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 親指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したものまたは遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの

- 中足指節関節または近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

12.局部にがん固な神経症状を残すもの

痛みやしびれなどの原因が、画像診断などにより医学的に証明できるものをいいます。

14.外貌に醜状を残すもの

「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

- 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

- 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕

- 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

12級に該当すると、いくらもらえる?

給付基礎日額の156日分が、一時金として支払われます。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

試算例

賃金・月給20万円(賃金締切日が毎月末日、労働災害が10月に発生した場合)

→給付基礎日額は、20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭となります。

なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるので、今回の額は6,522円になります。

労働災害により13級の後遺障害が残ったと認定された場合、障害保障給付金として

6,522円×156日=1,022,112円が支払われることになります。

私たちが、お客様の利益を一番に考え、尽力いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。