労災の8級等級とは?

労働能力喪失率45%の後遺症が残るもの

労働者災害補償保険法施行規則の表に8級に該当する項目が詳しく定められており、いずれかの要件を満たす必要があります。いずれの要件も労働能力喪失率45%の後遺症が残る場合です。下記表を詳しく見ていきましょう。

労災保険の障害等級(8級)

横にスクロールできます »»»

| 障害等級8級 | 給付内容 | 身体障害 |

|---|---|---|

| 1 | 給付基礎日額の503日分 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの |

| 2 | せき柱に運動障害を残すもの | |

| 3 | 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの | |

| 4 | 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの | |

| 5 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | |

| 6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |

| 7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |

| 8 | 一上肢に偽関節を残すもの | |

| 9 | 一下肢に偽関節を残すもの | |

| 10 | 一足の足指の全部を失ったもの |

目の障害に関して

1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によります。実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表または視力測定表を用いてもよいとされています。

万国式試視力表は、5mの距離にある直径7.5mmの図形(ランドルト環)を約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分けられる場合に視力を1.0とし、被検者の見分けられる最小の図形をこれと比較して、その視力を推定します。例えば、2倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.5、10倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.1となります。

「視力」とは、矯正視力をいいます。ただし、矯正が不能な場合には裸眼視力になります。 矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に使用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。

脊柱に障害に関して

2.脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に関しては、①「運動障害を残すもの」に加え、②「せき柱に中程度の変形を残すもの」、③せき柱の荷重機能(支持機能)障害についても8級として認められます。

(1)脊柱に運動障害を残すもの

「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が、参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

- 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 頸椎、または、胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

(2)「せき柱に中程度の変形を残すもの」

エックス線写真等により、脊椎圧迫骨折や脱臼などを確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 上記(1)の②に該当する後彎が生じているもの

- コブ法による側彎度が50度以上であるもの

- 環椎(第1頸椎)または軸椎(第2頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。

- 60度以上の回旋位となっているもの

- 50度以上の屈曲、または、60度以上の伸展位となっているもの

- 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

(3)せき柱の荷重機能(支持機能)障害

その原因が明らかに認められる場合であって、頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを言います。

手の指の障害に関して

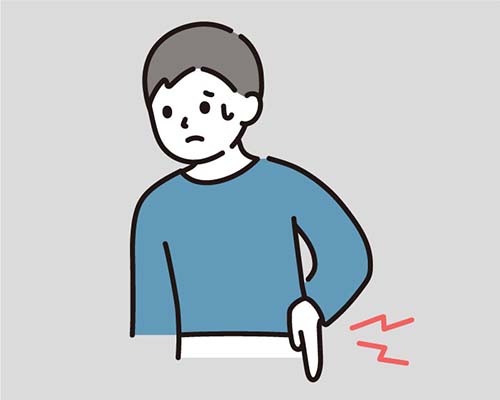

3.一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの

片手の親指を含む2本の指を失ったもの、または、親指以外の3本の指を失ったものを言います。

「手指を失ったもの」とは、親指は指節間関節(IP)、その他の手指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの

- 近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》において、基節骨と中節骨とを離断したもの

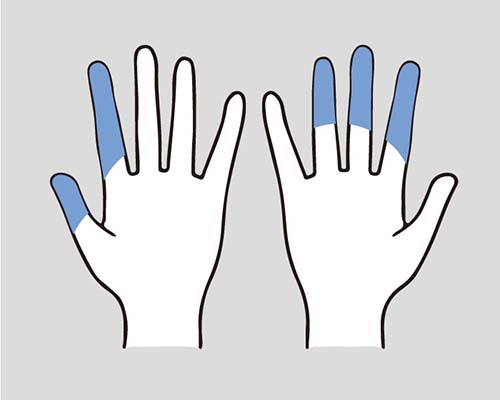

4.一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの

片手の親指を含む3本の指、または、親指以外の4本の指の用を廃したものを言います。

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または、中手指節関節(MP)、もしくは、近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 中手指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

- 親指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが、健側の2分の1以下に制限されているものも「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う

手指の末節の指腹部、及び、側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱います。

これは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。

脚の障害に関して

5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健康な方の下肢と比較することによって等級を認定します。

測定にあたっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意して測定します。

レントゲン写真を用いて測定することもあります。

6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 関節が強直したもの

- 関節の完全弛緩性麻痺、または、これに近い状態にあるもの

- 人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの

7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 関節が強直したもの

- 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

- 人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの

8.一上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

9.一下肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

足の指の障害に関して

10.一足の足指の全部を失ったもの

片方の足の全ての指の、中足指節関節以上を失ったものをいいます。

8級に該当すると、いくらもらえる?

給付基礎日額の503日分が、一時金として支払われます。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

試算例

賃金・月給20万円(賃金締切日が毎月末日、労働災害が10月に発生した場合)

→給付基礎日額は、20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭となります。

なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるので、今回の額は6,522円になります。

労働災害により13級の後遺障害が残ったと認定された場合、障害保障給付金として

6,522円×503日=3,280,566円が支払われることになります。

私たちが、お客様の利益を一番に考え、尽力いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。