労災の13級等級とは?

労働者災害補償保険法施行規則の表に13級に該当する項目が詳しく定められており、いずれかの要件を満たす必要があります。

労災保険の障害等級(13級)

横にスクロールできます »»»

| 障害等級13級 | 給付内容 | 身体障害 |

|---|---|---|

| 1 | 同101日分 ※一回のみ | 一眼の視力が〇・六以下になったもの |

| 2 | 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | |

| 2の2 | 正面視以外で複視を残すもの | |

| 3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |

| 3の2 | 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |

| 3の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |

| 4 | 一手の小指の用を廃したもの | |

| 5 | 一手の母指の指骨の一部を失ったもの | |

| 6 | 削除 | |

| 7 | 削除 | |

| 8 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | |

| 9 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | |

| 10 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |

目の障害に関して

1.1つの眼の視力が〇.六以下になったもの

片方の視力が0.6以下になったことを言い、ここでいう視力は眼鏡による矯正視力を指します。

2.1つの眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

視野に欠損や暗点がみられる場合などのことを指します。

2の2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

正面以外を見た場合に物が二重に見える状態を指します。

3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

「両眼のまぶたの一部に欠損を残し」 とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものを言います。

「まつげはげを残す」とは、まつ毛の生えている部分の二分の一以上に禿を残すものを言います。

歯の障害に関して

3の2.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5本以上の歯に、歯科補綴、すなわちクラウンや入れ歯などの人工物で補う治療を施すことを指します。

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

「障害を残す」とは具体的にどのような場合か、身体の部位に応じて下記のように細かく定められています。

(1)胆のうの障害

胆のうを失った場合をいいます。

(2)脾臓の障害

脾臓を失った場合をいいます。

(3)腎臓の障害

腎臓の亡失の有無、及び、糸球体濾過値、すなわち腎臓にどれくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示す値(以下「GFR」と言う)による腎機能の低下の程度により、次のとおり定められています。

・じん臓を失っていないもの

GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13級です。

・一側のじん臓を失ったもの

a GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級とする。

b GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級とする。

c GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11級とする。

上記a、b、及びcのいずれにも該当しないものは、第13級になります。

(4)生殖器の障害

生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当)で、下記の(ア)又は(イ)に該当するものは、準用等級第13級とする。

(ア)一側のこう丸を失ったもの(一側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む)

(イ)一側の卵巣を失ったもの

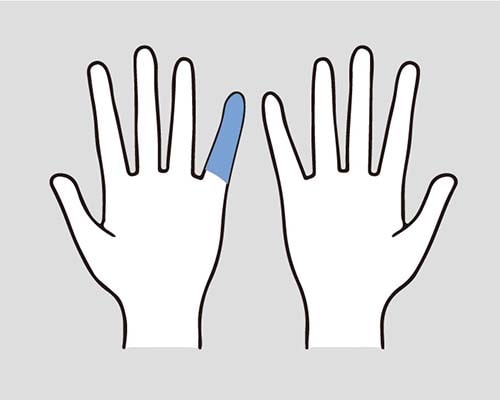

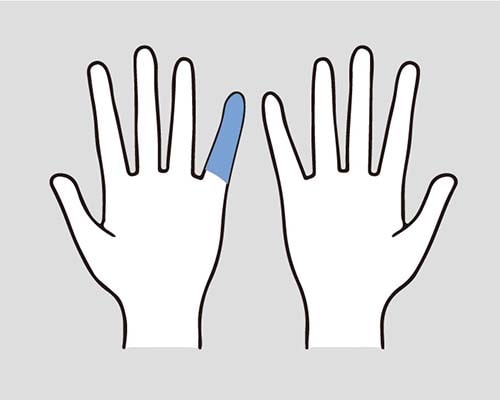

手の障害に関して

4.一手の小指の用を廃したもの

片方の小指について、末節骨(指先の部分)の2分の1以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残した場合です。

5.一手の母指(親指)の指骨の一部を失ったもの

片方の手の親指の一部を失った場合です。

足の障害に関して

8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

片方の足が1cm以上縮んだ場合をいい、巻尺で測る方法が一般ですが、誤差が出ることがあるので、細長いフィルムを用いたレントゲン撮影で、骨盤から足もとまでを一枚のレントゲンに写すロールレントゲンを撮る方法が正確と言えます。

9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

1つの足の中指、薬指、小指のうち、1本または2本の指を失った場合です。

10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

1つの足の人差し指または、人差し指ともう1本の指、または中指、薬指、小指の3本の指を失った場合です。

13級に該当すると、いくらもらえる?

給付基礎日額の101日分が、一時金として支払われます。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

試算例

賃金・月給20万円(賃金締切日が毎月末日、労働災害が10月に発生した場合)

→給付基礎日額は、20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭となります。

なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるので、今回の額は6,522円になります。

労働災害により13級の後遺障害が残ったと認定された場合、障害保障給付金として

6,522円×101日=658,722円が支払われることになります。

私たちが、お客様の利益を一番に考え、尽力いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。