勤務中に怪我をされた/

ご家族を亡くした方へ

ご存知でしたか?仕事中にケガ(怪我)をすると【労災補償金】と【賠償金】の2種類をもらえる可能性があります。当事務所は、相談料・着手金・調査料は0円で完全成功報酬制を採用しており、相手側からお金が支払われて初めて費用が発生します。

今現在のあなたの状況は?

①今現在、被災直後である

治療費や休業などの不安があることと思います。労働災害に遭ってしまった方には、労災保険から療養補償給付、休業補償給付などを受けられますので、当センターにご相談ください。

②今現在、治療中である

治療中の方も労災保険から療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。万一、事業主(会社)が労災保険の申請に協力してくれない場合には、今すぐに当センターにご相談ください。

③治療後、医師より後遺症が残ると言われた

治療をしたものの、完全に労災事故前の状態には戻らず、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断された場合、労災保険に障害等級を認めてもらうための申請を行います。

④労災でご家族を亡くされた

労災保険では、死亡労働災害の場合、遺族年金等の各給付金が用意されています。ご遺族の今後の生活補償のためにも必ず申請しましょう。申請について当センターがサポートいたします。

労働災害無料相談センターは労働災害に遭われた方を支援する、

完全成功報酬制を採用している法律事務所です

事業主が協力的ではない場合の労災保険の給付の申請代行、会社に対する損害賠償請求など、労働事故に遭われた皆様に対し弁護士がサポートいたします。初めてのことで不安のある方も、まずは無料相談にて現状を教えてください。あなたの力になることをお約束します。

労災補償金は、仕事中に怪我をしたり病気になったり、死亡してしまった場合にもらえます。法律で定められている、労災保険の給付金、いわゆる労災保険が支給されます。

保証されるもの

療養補償給付金

休業補償給付金

休業特別支給金

障害補償給付金

障害特別支給金

障害特別支給一時金

- 労災補償金は必要最低限度の金額であるため損害の全額補填にはなりません。

- 仕事中の怪我は労働災害となり、会社は労災保険の申請の手続きをしなければなりません。

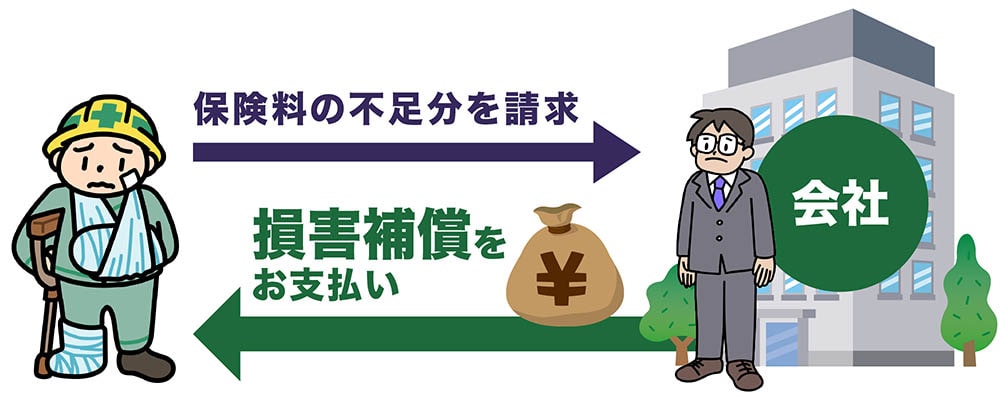

損害賠償金とは、仕事中に怪我・病気・死亡してしまった場合に、会社へ請求できる金銭全般をいいます。会社に安全配慮義務違反や使用者責任が認められる場合、会社は労働者に対し損害賠償をしなければなりません。そしてこの損害賠償金は、労災保険で補償される補償金とは異なるものです。

請求できるもの

休業補償金

後遺障害慰謝料

通院慰謝料

後遺障害遺失利益

その他

- 労災補償金で支給されない休業補償の不足金額や慰謝料(安全配慮義務違反等)を請求できます。

- 労災で会社に過失がある場合は、労働者に対して損害の全額を賠償する義務があり、しなければ違法です。

解決事例

弁護士に相談することで、適正な補償を受けられた事例が数多くあります

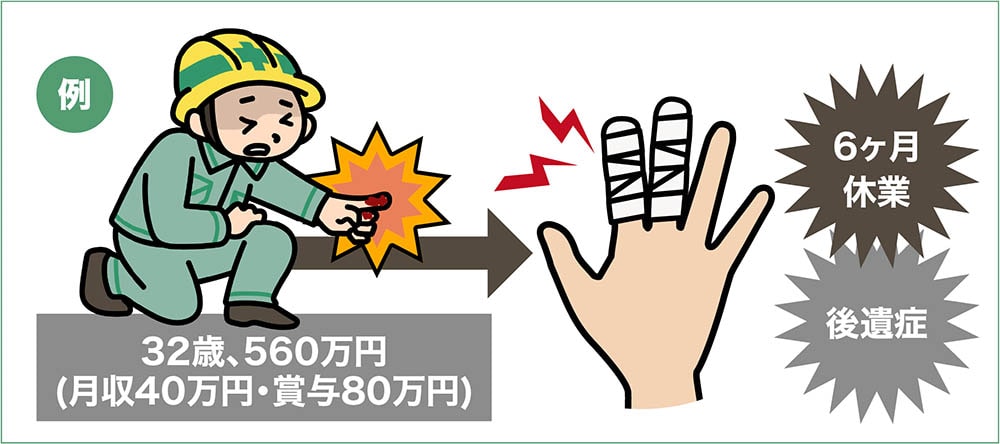

32歳、年収560万円(月収40万円・賞与80万円)の方が業務中に片手の親指か、親指以外の指2本を怪我をしてしまい6ヶ月間休業し障害が残ったケースでは、下記の給付額となります。

労災保険から

支給される給付金

①【6割保証】休業補償給付金

⇒ 400,000円×6ヶ月×60%=1,440,000円

②【2割保証】休業特別支給金

⇒ 400,000円×6ヶ月×20%=480,000円

③【月給の約302日分】障害補償給付金

⇒ 13,150円×302日=3,971,300円

④【月給の約302日分】障害特別支給一時金

⇒ 800,000円(賞与2か月分)÷365日×302日=661,917円

⑤【後遺障害10級】障害特別支給金

⇒ 390,000円

⑥【全額保証】療養補償給付金

⇒ 怪我の治療のために必要な病院代

合計 ①~⑤=6,943,217円 + ⑥怪我の治療の病院代 を請求できます。

会社に請求できる

損害金概要

①【6割保証】休業補償給付金

⇒ 400,000円×6ヶ月×60%=1,440,000円

②【2割保証】休業特別支給金

⇒ 400,000円×6ヶ月×20%=480,000円

③【月給の約302日分】障害補償給付金

⇒ 13,150円×302日=3,971,300円

④【月給の約302日分】障害特別支給一時金

⇒ 800,000円(賞与2か月分)÷365日×302日=661,917円

⑤【後遺障害10級】障害特別支給金

⇒ 390,000円

⑥【全額保証】療養補償給付金

⇒ 怪我の治療のために必要な病院代

合計 ①~⑤=6,943,217円 + ⑥怪我の治療の病院代 を請求できます。

労災保険から支給される給付金と会社に請求できる損害金の合計は、下記のとおりです。

労災保険

6,943,217円

損害賠償

28,532,516円

=合計 35,475,733円

を請求できます

当事務所の強み

〜依頼するメリット〜

当事務所は、法律問題に関し費用でお悩みの方に質の高い法的サービスを適正な価格で確実に提供できるよう心がけております。相談者、依頼者様のお悩みに寄り添い、ご納得頂けるよう問題解決に向けて尽力致します。

相談料・着手金0円

完全成功報酬

相談料とは、弁護士に相談する際にかかる費用です。一般的な法律事務所では、30分5000円程度ですが、当事務所では、0円です。着手金とは、弁護士に受任する時に支払う費用です。こちらも当事務所では、0円です。安心してご相談ください。

迅速な労災保険の

申請が可能に

労災保険の申請をしようとしても、事業主側が手続きに協力しない場合があります。理由の多くは事業主が労基署の指摘が怖い・労災保険料を支払っていないなど会社側の理由です。当事務所に依頼をすることで、迅速な労災保険の申請が可能になります。

当事務所が代理となって

事業主と交渉

雇用側の要求は無視されてしまうことが多々あります。事業主との交渉は雇われている立場はやりにくい事だと思います。

当事務所が積極的に入ることで、貴方の代理人として事業主と交渉し、時には徹底的に戦います。戦う姿勢を見せることで、事業主側も無視する様な対応ができなくなり、貴方の精神的負担が軽減されます。

損害賠償請求を

事業主へ徹底的に行使

事業主は、労働者に対し安全配慮義務を負っており、また使用者責任があります。事業主に安全配慮義務違反があったり、使用者責任が認められる場合には、労働者は損害賠償請求をすることができます。怪我・病気の状況によって、安全配慮義務違反が認められるものは、事業主へ損害賠償の請求が可能です。当事務所へのご相談で、会社への損害賠償請求の可否及び損害額について検証が可能です。

労災コラム

-

一人親方の労災保険の特別加入とは?補償内容・ メリット・条件等を解説

業務に起因したケガや病気、死亡について一定の補償を行う労災保険には、労働者以外の一部の人も加入できる「特別加入制度」が用意されています。特別加入制度を活用す …

-

労働者が業務中や通勤中に傷病を負ったときには、労災保険(労働者災害補償保険:業務や通勤によるけがや病気を補償する公的保険制度)から給付金等の補償が行われます …

-

業務に関連して労働者がケガや病気を負った場合、「労働災害(労災)」と認定され、労災保険(労働者災害補償保険)から給付が行われます。 この給付には、休業補償給 …

ご相談の流れ〜当事務所に相談するタイミング〜

職場・現場で怪我・病気をされた場合、それは労働災害です。できるだけ早いタイミングで当事務所にご相談ください。